鎌倉管領扇谷上杉持朝が古河成氏に対するの防備上川越城を築城せしは、長禄元年四月八日なり。築城の縄張普請は其の家臣たる太田資清及太田持資(道灌)父子に依って竣工を見たり。以来我が川越城は関東七城の一として有名なり。

川越城に二つの異名あり。(一)初雁城と云ふ。城内三芳野天神社々後に初雁の杉あり。其の南多濃武の沢を初雁の里と称す。(二)霧隠城と云ふ。旧城内に蓮池御門の際(新曲輪阯)に霧吹の井趾あり。伝へ云ふ、昔時此の城敵軍に包囲せられ危殆に陥りし時、此の井戸の石蓋を開けば深霧濛々として天地を蔽ひ、忽ちにして敵軍を潰乱せしむと。依りて霧隠城と云へり。而して初雁の杉今は枯木のみ現存し、霧吹の井趾は現今民有地となり、畑地に小庭を祀れるのみ。昔は此の井趾の特別保存を講ぜられ御朱印ありしと云ひ伝ふ。今や其の附近桑畑と変じて昔日を語るべき史蹟の面影なきは遺憾の極みなり。

三芳野名所図絵に曰く 「河越城 一名初雁城云 大草紙曰、人皇百三代後花園院御宇、長禄元年四月、扇谷上杉修理太夫持朝之命に依て、長臣太田備中守入道道真縄張して築く。持朝は相州大場の城より移り来る云々。此の時山内之上杉は、上州平井に城を築き、扇ヶ谷は河越、江戸の両城を築く。江戸は道灌長禄之頃より初め文明年中城制全く成る。河越城は道真繩張也。依て両城の主は扇ヶ谷の上杉にて、城代は道真道灌、舎弟図書介資忠、上田上野介、曾我丹波守等交々城代として守御する所也。」

鎌倉大草紙に河越築城の事に関して記せるは、慥に尊重すべき史実なり。委細は上杉氏時代に述ぶるとして、兎に角築城の原因が古河公方成氏に対峙して、両上杉の内、山内上杉は其の根拠地たる上州平井に築城し、扇ヶ谷上杉は河越に築城してこれを本城とし根拠地となせしは、郷土人として大に注意すべきことにして、岩槻、河越江戸皆倶に平野城として土地を見立てゝ築城せしものなり。即ち野、総、房の国々に味方を有する古河成氏に対し、上、武、相に根拠を有する両上杉氏が対抗する姿となりしなり。而して川越は西には秩父連山を続らし、入間、越辺、都幾の 諸川流れて東に水田あり。城地は武蔵野の丘にして東に荒川あり。此の自然の要害を利用して、上杉持朝は武蔵、相模、上野の扇ヶ谷上杉氏一族の勢力をこゝに集注せしものにて、当時の川越城が如何に軍事上の中心地として大なる関係を有せしか、想察するに余あり。

長禄元年河越城築かれてより、天文六年小田原北条氏の手に帰せしまで八十年間除、北条氏天文十五年の川越夜戦に於て川越城を乗り取りしより以来四十五年間、河越城に多少の変遷修築ありしならんも、今茲に詳細に記すべき史料なし。要するに戦を以て始まり戦を以て終りたるものにして、北条氏の有となるや、城代大導寺、政繁、若干の修築をなしたるものゝ如く、河越市街の如きも此の頃城下町としての体裁を整ひたりし如し。市内の旧家に所蔵する風土記中に記載せる次原家文書の如きは其の一史料たり。

徳川時代寛永十八年川越城主松平伊豆守信綱川越城の大修築をなし、城地を拡大し、新曲輪両大手等を設け、又城下町として十ヶ町制度を布き区割を定め郷分等領内の検地を行ひて改正整理をなしたり。侍屋敷、屋敷町、城下町等の市区改正の如き、此の大改革は川越の面目を一新して、川越城及其の市街は、寛永以前と以後とに於ては、雲泥の差を見るに至れり。而して軍事上にも産業上にも留意され、河川の運用を計り、新河岸川を改修して江戸との交通運輸を便ならしめ、各街道を定め市街内には丁字路を設けたり。これは今日にありては交通上非常に不便なるも当時軍事上より市街戦(天文の役例)の防備上に留意しての計画なりしと云ふ。智慧伊豆の称ある松平信綱及柳沢吉保等の川越市区改正は封建都市としての川越を大ならしめ後世に大なる影響を残せり。されば松平大和守城主の頃に至り、川越は小江戸と称され、封建都市としての黄金時代に達したるものゝ如し。

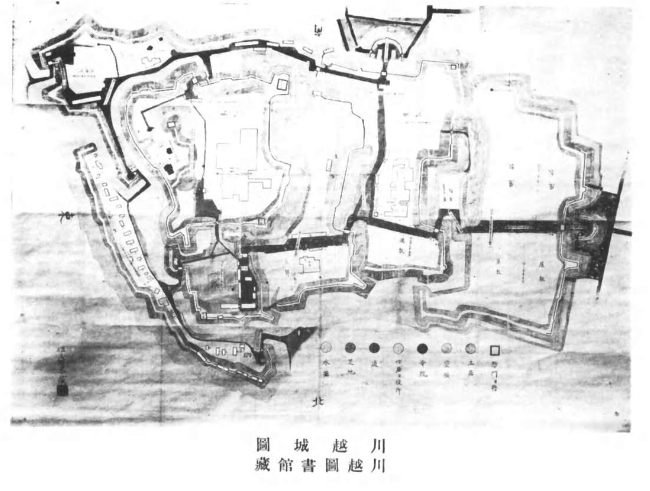

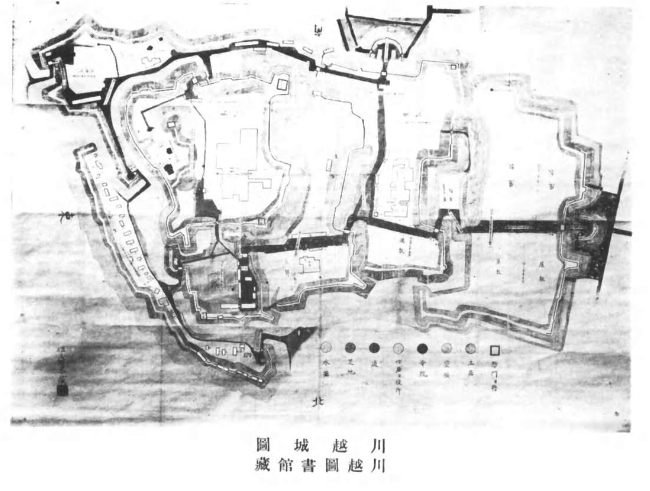

徳川時代には大凡そ城内に関する詳細なる記事は古書郷土史等何れも避けて之を載せず。唯風土記多濃武の雁等に若干記すのみ。旧幕時代川越年代記の著者は、城下町の長間尺を記して罰せられたる如き、以て当時いかに機密を重んぜしかを想察するに足らん。隨つて茲に旧城の詳細は記述し難きも、川越藩士及川越図書館、等に蔵する川越城図及史料によりて其の旧城の概要を左に記す。